電気代が高騰しており、恐らく物価高騰で今後も上がっていくでしょう。電気は生活必需品なので、買わないわけにはいかず、家計を圧迫します。

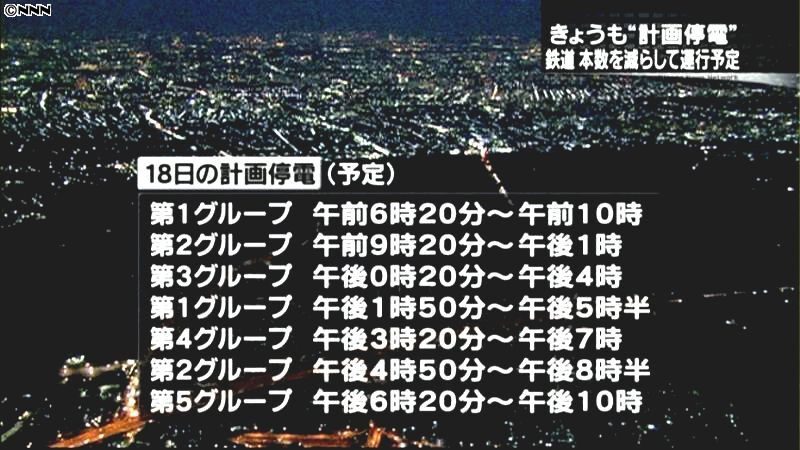

また、電気代が高騰するだけであれば良いのですが、使用制限されるのは辛いときがありますよね。国際情勢が逼迫すると、今までの想定を超えた制限がかからないとも限りません。

では、自家発電はどうか?と頭をよぎりますが、専門知識が必要で難しそうですね。

そこで、DIYで自家発電システム、いわゆる「オフグリッドシステム」を構築するための情報を、中学生でもわかるようにまとめてみました。

エネルギー危機は起こる?

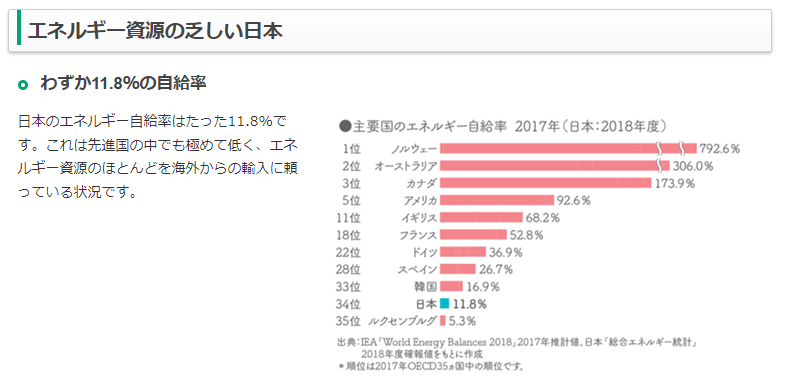

自国にエネルギーがたっぷりある状態ならば、エネルギー危機が起こるはずがありません。

そこで、日本のエネルギー自給率を見てみましょう。

引用:https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nowenergy/japan_energy.html

なんと、たったの10%しかありません。

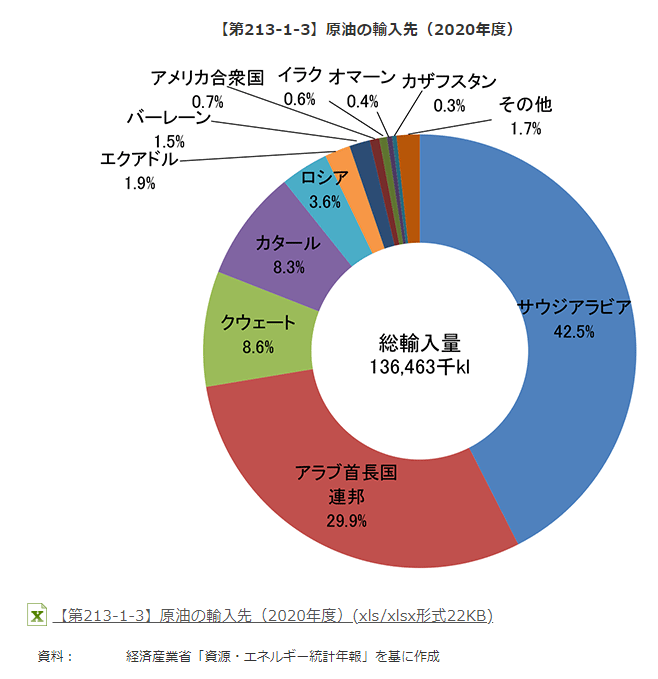

輸入先は主に、サウジアラビアやUAE、場所は中東と呼ばれるエリアにある、最近「グローバルサウス」と呼ばれている国々です。

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/html/2-1-3.html

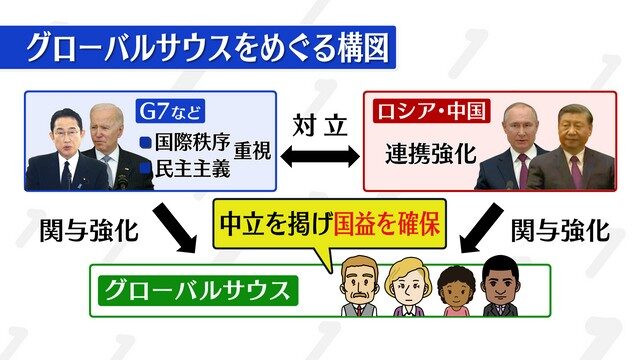

で、このグローバルサウスと呼ばれる国々の意向次第では、今まで通りとはいかないでしょうから、我が国のエネルギー事情は、安心・安全・安泰とは言い切れない状態にありそうです。

引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/a59d684657e4b08dd7c00d15bad5ae8458fa727d

そうでなくても足元では円安が進んでおり、輸入時に沢山のお金が必要となり、エネルギー価格高騰の要因となっています。

これだけの要素を並べてみて、「エネルギー代は上がらないし、エネルギー危機は起こらない」と言い切れるかどうか?ですが、僕は世の中がどうなろうが、今まで通りに電気を使いたいので、オフグリッドシステムを構築したいと考えています。

発電と蓄電が出来る「オフグリッドシステム」とは?

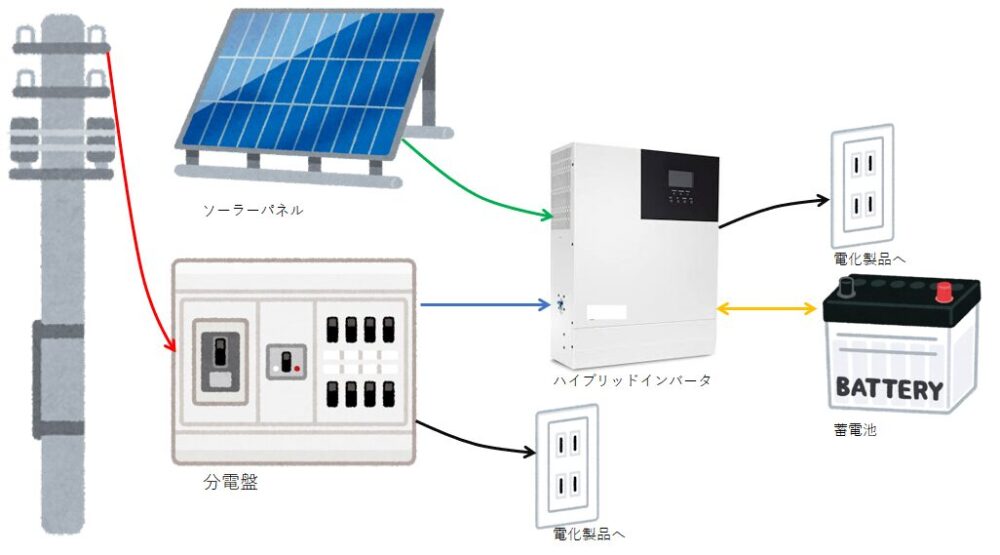

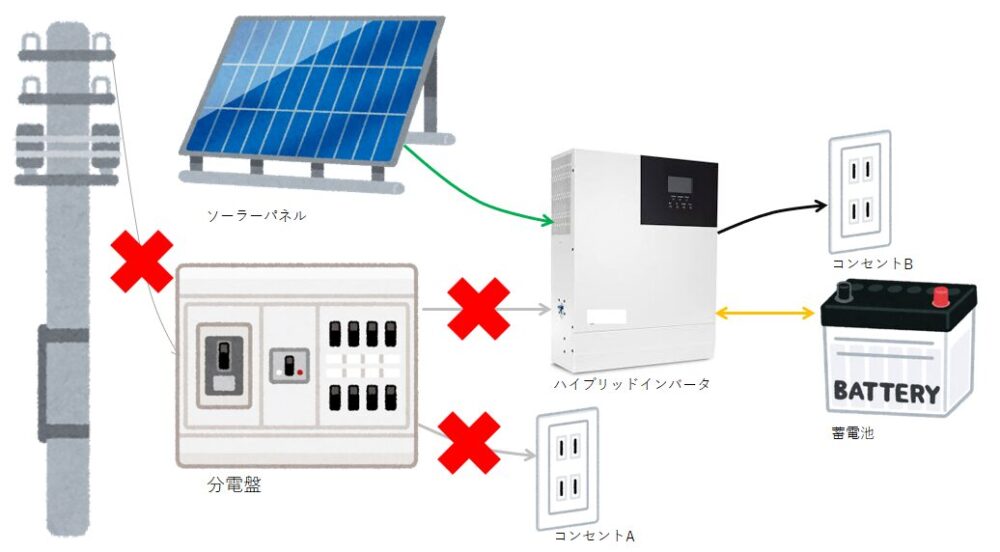

説明のために、ちょっと図を入れますね。

中学生にもわかるように・・ということで、図に描いた各機器の役割を書きます。

分電盤

電柱から家庭内に引き込まれた電線を、家の各所へ配るための配線装置。一般的には、「台所」とか「洗面所」とか、部屋ごとにまとめて配線する。

決められた容量(アンペア数)をオーバーすると、安全装置が働いてブレーカーがOFFになるようになっている。例えば20Aまでしか使えない洗面所で、1100ワットのドライヤーを2台使うと、以下の式が示す通り20Aを超えてしまい、ブレーカーがOFFになる。

1100ワット ÷ AC100V ✕ 2台= 22A

ソーラーパネル

太陽光から発電出来るパネル。色々なメーカーから発売されていて、1枚あたりでいくら発電するか製品ごとに違う。

同じ製品であれば、直列にも並列にもつなげることが出来て、例えば直列に2枚の組み合わせを並列に3つ、合計6枚のパネルを接続・・という風に組むことも出来る。

ハイブリッドインバータ

以下の3つのことをやってくれる装置。

- ソーラーパネルが発電した電気を蓄電池に溜める

- 蓄電池にある電気を電化製品に送る

- 蓄電池の電気がなくなった時、電力会社から送電されている電気を分電盤経由で取ってきて、電化製品に送る

この装置がオフグリッドシステムの要と言ってもいいでしょう。

蓄電池

ソーラーが発電した電気をハイブリッドインバータ経由で充電するための装置。今主流なのは「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」で、発火や故障などが少ない。

ソーラーパネル同様、直列にも並列にも接続できるが、接続上限が製品ごとに決まっている。また、合計20キロワット以上蓄電できるような装置とする場合、消防署に届ける必要がある。

グリッド電源

電力会社から買う電気のことを、「商用電源」とか「グリッド電源」とか言います。

この「グリッド電源」を使わないでも電気が賄えるシステムのことを、「オフグリッドシステム」といいます。

そんなこと、資格があったり、特別な知識が必要じゃないかと思うかも知れませんが、結構簡単に出来てしまいます。

停電しても電化製品が動く仕組み

オフグリッドシステムを構築できれば、たとえ停電しても、冷蔵庫が止まったり電灯が消えてしまうことはありません。

どういうカラクリで電化製品が動くのかをまとめておきましょう。

まず、停電が起きると電柱から分電盤への電力供給がストップし、分電盤からハイブリッドインバータやコンセントAへの電力供給もストップします。

しかし、ハイブリッドインバータは蓄電池から電気を得て動作し続けます。

この時、ソーラーパネルが発電中であれば、図中の緑の線を通ってハイブリッドインバータに電力供給され、コンセントBや蓄電池へと配られます。

もし夜間であれば、ハイブリッドインバーターは、図中の黄色と黒の線を使って、蓄電池からの電気をコンセントBへ供給します。

よって、コンセントBにつながっている家電は停電が発生しても、ソーラーでの発電や蓄電池からの電力供給が追いついている限り、止まることはありません。

こんな仕組みを、DIYで出来ちゃえるわけですから、良い時代になったものです。

自宅に必要なオフグリッドシステム

あなたは一日生活するのにどれくらいの電気が必要か把握していますか?

もし把握していないなら、電力会社が使用量を開示しているシステムがあるので、それを利用することをおすすめします。

僕の家は中部電力のカテエネで見ることが出来ます。

こんな風に、グラフで確認できたりします。うちの場合、毎日15~20キロワット使っていますね。

ということで、仮に1日20キロワット使うとして、3日停電しても困らないようにするとしたら、以下のものが必要になります。

- 最大60キロワット時充電出来る蓄電池

- 1日に60キロワット時発電出来るソーラーパネル

- これらソーラーパネルや蓄電池を管理出来るハイブリッドインバーター

しかし、結論から言うと、一般家庭用DIYレベルで出来る規模ではなく、工場のような設備になってしまいます。

その事も含めて、以下、お伝えしてまいります。

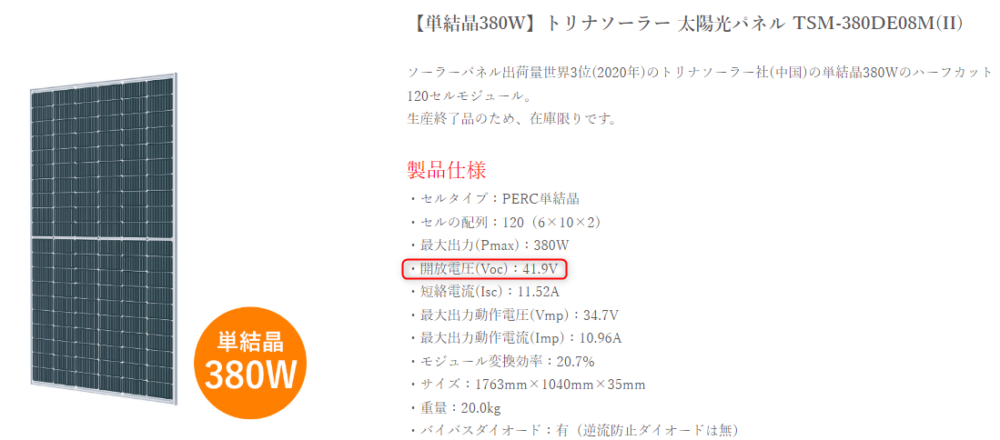

ソーラーパネル

色々調べてみると、DIYで安く・・という方は「ソーラーオフ」というサイトで、アウトレットや型落ち品を買っているようです。

ソーラーパネルには、単結晶と多結晶という2つの種類があるようですが、ザックリいうと単結晶は見た目がきれいで高効率だけど高い。多結晶はその逆という感じです。

ソーラーオフであれば安く手に入るので、単位面積あたりの発電量にこだわって、単結晶の製品を選ぶのが良いでしょう。

さて、サイト内に並んだ商品を見てみても、どのパネルであれば1日60キロワット時発電してくれるのかわかりませんね。

東京電力のサイトには、こんな記事がありました。

発電容量1kWの太陽光パネルを載せている場合、1日あたり約2.7kWhの電力を発電するといわれています。

引用:https://home.tokyo-gas.co.jp/housing/eco_equipment/solar_battery/content/article-3.html

ということで、【単結晶380W】と書いてあるパネルであれば、1日あたり1026wh(1.026キロワット時)発電する計算になりますね。

ということで、1日60キロワット時発電したい場合、このパネルが60枚必要な計算になりますが、家の屋根に載せるとしたら、せいぜい10枚程度ですから、60枚なんてDIYでは難しいでしょうね。

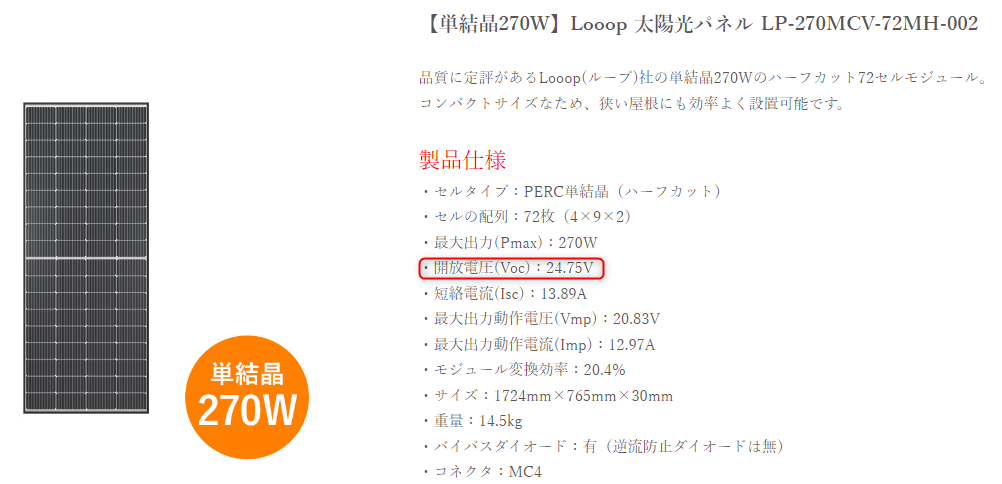

ところで、ソーラーパネルには、「開放電圧」という指標がありますが、これが30V以上の場合、無資格で設置することは出来ません。

しかし、以下のパネルであれば30Vに達していないので、無資格でも設置出来ます。

ただし、無資格の状態で、このパネルとハイブリッドインバーターを使ってシステムを組むことは出来ません。ハイブリッドインバーターの仕様がそれを許さないからです。(後でお伝えします。)

ところで、パネルは直列にも並列にもつなげることが出来ますが、それぞれ以下の特徴があります。

- 直列接続:開放電圧が合計される

- 並列接続:短絡電流が合計される

実例を挙げてみましょう。270Wのパネルを10枚使う場合、全体としては以下のようになります。

●パターン1:10枚並列にした場合 ・全体の開放電圧 = 24.75V/枚 ✕ 1枚 = 24.75V ・全体の短絡電流 = 13.89A/列 ✕ 10列 = 138.9A ●パターン2:10枚直列にした場合 ・全体の開放電圧 = 24.75V/枚 ✕ 10枚 = 247.5V ・全体の短絡電流 = 13.89A/列 ✕ 1列 = 13.89A ●パターン3:5枚直列のセットを2列並列接続した場合 ・全体の開放電圧 = 24.75V/枚 ✕ 5枚 = 123.75V ・全体の短絡電流 = 13.89A/列 ✕ 2列 = 27.78A ●パターン4:2枚直列のセットを5列並列接続した場合 ・全体の開放電圧 = 24.75V/枚 ✕ 2枚 = 49.5V ・全体の短絡電流 = 13.89A/列 ✕ 5列 = 64.45A

こんな風に、色々なレパートリーがありますが、どう組んでも発電量は2700wです。

1kwあたり1日2.7kwh発電すると考えると、2.7kwのソーラーシステムであれば、1日あたり7.3kwhほど発電してくれる計算です。

ソーラーシステムが発電した電気は電線を通ってハイブリッドインバーターに流れていくわけですが、ハイブリッドインバーターにも電流や電圧の許容値があるので、それに引っかからないように考える必要があります。

また、電流の数値が高くなるほど、その電流に耐えうる太さの電線を用意する必要があります。

当然、太い電線ほど高くなるし取り扱いも大変になるので、ある程度直列にして電圧を高めて電流を抑えた方が良い場面が出てきます。

こうなると、やはり電気工事士2種の資格が欲しくなりますね。

蓄電池

蓄電池は色々ありますが、DIYであれば、今はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(以下、LifePO4バッテリー)一択という様相を呈しています。

もし、1日7.3kwh発電してそれをマックス2日半分溜められるようにしたいならば、約15kwhの蓄電池が必要です。

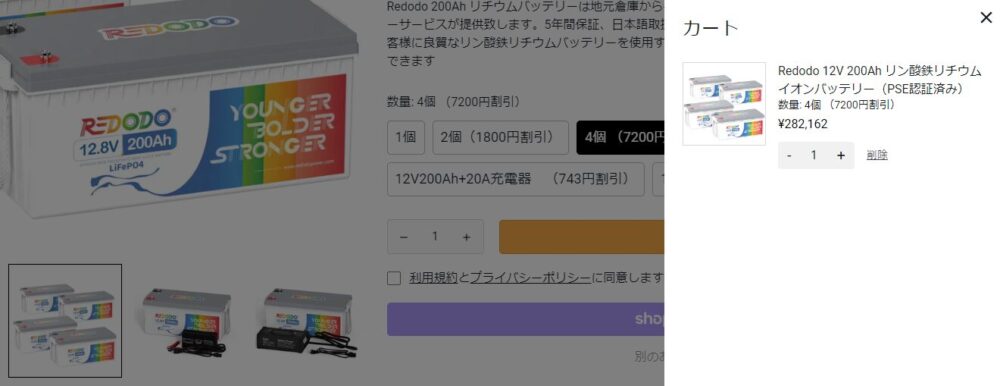

LifePO4バッテリーの容量は、電圧✕電流で求めることが出来ます。例えば以下のLifePO4バッテリーを見てみましょう。

12.8V ✕ 100Ah = 1280Wh

全体で15Kwh必要であれば、これを12個つなぐことで実現出来ます。

ソーラーパネル同様、直列に繋げば電圧が足し込まれ、並列に繋げば電流が足し込まれます。

例えば、4つのバッテリーを直列に繋いだものを3セット、並列に繋いだ場合、以下のようになります。

全体の電圧 = 12.8V ✕ 4個 = 51.2V 全体の電流 = 100Ah ✕ 3セット = 300Ah 全体の容量 = 51.2V ✕ 300Ah = 15.36kwh

蓄電池もソーラーパネル同様、無資格者が施工する場合は30V未満の構成でないと違法になります。

以上は飽くまで例で、色々なメーカーが様々な仕様のバッテリーを出しているので、確かなメーカーがキャンペーンなどで安く売っているタイミングを見計らって仕入れるのが良さそうですね。

上述は12.8V✕100AhのLifePO4バッテリーですが、執筆時点では、ReDoDo公式サイトにて、12.8V✕200Ahの複数購入が一番コスパがよさそうでした。

ハイブリッドインバーター

ハイブリッドインバーターも色々あるようですが、ただでさえ複雑な装置なのにいくつも並べてしまうと混乱するかと思います。

調べた感じ、実績として安定してそうな、LVYUENというメーカーの商品をご紹介します。

ハイブリッドインバーターを選ぶ時、特に気をつけるべきはソーラーシステムとの適合です。

これは、ハイブリッドインバーターの仕様書と突き合わせて確認する必要があります。

LVYUENのサイトにて、ハイブリッドインバータの仕様書の、ソーラー充電の部分を確認します。

270wのパネルを10枚とりつける想定で見てみます。

5枚直列のセットを2列並列接続した場合 ・全体の開放電圧 = 24.75V/枚 ✕ 5枚 = 123.75V ・全体の短絡電流 = 13.89A/列 ✕ 2列 = 27.78A

- 最大出力電力:270w ✕ 10枚=2700w

→インバータ側は最大4000wで、許容値以下なので問題なし - 電圧:123.75V

→インバータ側は120~450Vで、許容範囲なので問題なし - 電流:27.78A

→インバータ側は0~80Aで、許容範囲なので問題なし

もしひとつでも適合しない場合は、せっかく調達しても無駄になってしまったり、最悪の場合機材が壊れてしまう可能性があります。

想定構成とお値段

せっかくなので、上に挙げたオフグリッドシステムの構成とお値段を挙げてみましょう。

| 機材 | 内容 | お値段 |

| ソーラーパネル | 270wのパネルを10枚使い、1日あたり約7.3kwh発電する。 | @13,200円✕10枚 =132,000円 |

| 蓄電池 | 12.8v✕200Ahを6つで、最大15.36kwh蓄電可能にする。 | @71,980円✕6個 =431,880円 |

| ハイブリッドインバータ | @65,998円✕1個 =65,998円 |

ソーラーパネルを屋根に設置する金具や、各機器を接続するケーブルなど諸々で10万円必要とすると、約75万円ほどになります。

で、オトクなのか?

耐用年数で考えると、ソーラーパネルは25年、バッテリーは10年、ハイブリッドインバーターは不明ですがメーカ保証が1.5年程度ですから、10年間で5回交換するとして、10年運用してどれくらい浮くのか?計算してみましょう。

このシステムがあれば、晴天であれば7.3kwh電気を作ってくれますが、雨の日も曇りの日もあるので、平均して毎日4kwh作ってくれるとしましょう。

毎日15~20kwh使っている我が家の必要量の、25~30%程度を賄ってくれる計算になります。

電気代は毎月1.5万円程度ですから、このまま電気代が上がらなければ10年で600万円になります。

仮にこのシステムで必要な電気の25%を賄ってくれるならば、150万円浮く計算になります。

しかし、オフグリッドシステムの初期費が75万円、維持費もハイブリッドインバータを5回替えると35万円で、ザックリ110万円とすると、40万円程浮く計算になります。

ただし、ソーラーパネルは年々発電量が落ちていくし、廃棄する時にお金がかかりますから、そのへんを含めるとコストバランスは微妙かも知れません。

結局、

10年分の電気代を前払いしただけで、手間をかけても大してお得じゃないじゃないか

となるかも知れませんが、

- 計画停電などに完全に巻き込まれずに済む

- 電気代が高騰しても、結構へっちゃら

という状況を作れるのは、プレッパーとしては魅力に感じますし、DIY好きとしても面白い分野だと思います。

今後、より高機能、高性能、高効率な製品が出てくると思いますので、遊びながらいじってみて、より「備えのある暮らし」を実現していきたいと、個人的には思ってます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

中学生でもわかるように・・と思って記事を描いてみましたが、途中複雑な計算式などが出てきて難解だったらすいません。

当サイトは、食も水もエネルギーも自給率をあげ、災害や有事があっても快適に暮らるようにすることを目指しています。

良く、「ソーラー発電と電力を買うのと、どちらがお得?」と【経済面】だけで比較されがちですが、万一にでも止まってしまうと困るのが「電気」です。

「少なくとも冷蔵庫だけは動かしておきたい」

そう思った時に、自家発電が出来ているかどうかは大きな違いです。

「何が損で何が得か?」という視点も大事ですが、「生きるために必要かどうか?」という側面で考える必要性について、当サイトを参考にしてもらえたら幸いです。

ということで、僕は電気工事士2種を取ることにします!では。

僕は田舎で半農半X生活をし、食料や水・エネルギー・お金と心が

満たされた暮らしをしています。

どんな生活を送っているのか?どうすれば、そんな生活ができるのか?

メルマガにてお伝えしておりますので、気になったら登録お願いします。

コメント