食料の備蓄や野菜の栽培などしていなくても、食料を確保する方法はいくつもあります。

その中の一つが、「山野草」の収穫です。

この記事では、この時期簡単に見つかる、食べられる山野草をご紹介するとともに、本日、僕の畑や田んぼの土手を見回って採れた山野草を紹介します。

春の山野草7つ

春は数多くの山野草が道端に自生します。

どうせなら春の散歩を楽しみながら山野草を摘んで帰り、春の味覚を楽しむのはどうでしょうか。

山野草の見分け方を写真付きで紹介している本があるので、紹介しておきますね。

この本にも書いてありますが、この時期に採れる代表的な山野草のうち、以下の特徴を満たしているものを7つ挙げます。

- 他の山野草と見分けやすく、他の山野草を誤って食べてしまうことを防ぎやすい

- 基本的に群生しており、発見すれば複数採取しやすい

- 日本全国どこにでも生えている

- 食べ方を調べやすい(ググればブログ記事でも動画でも、いくらでも見つかる)

山野草食デビューにはもってこいの植物を見繕ってみましたので、これを機に試食してみてください。

そして万一の万一、食糧危機が起こったとしても、ご自身だけは栄養満点の食生活を送ってくださいね。

なずな

「春の七草」の1つを任されるくらいメジャーな野草です。

三角形の葉っぱが特徴で、俗称ペンペン草ともいわれる、道端に良く生えている白い花の草です。

地面に放射状に広がっている葉の部分を、ゆがいておひたしにして食べるのがメジャーなようです。

山野草はクセが強い傾向にありますが、ナズナは比較的野菜に近く、食べやすいかと思います。

つくしんぼ

春の訪れの代名詞とも言えそうな野草です。

つくしんぼは、茎を覆う黒い部分、これを「はかま」といいますが、その部分は硬いので取り除いたほうが良いです。

ちなみにこの「はかま」は、つくしんぼの葉っぱの部分みたいです。

茹でた後、フライパンで味付けしながら炒めてもいいし、天ぷらにも出来るみたいです。

先端の部分は、味も食感も好みが分かれるようで、あまり好きじゃない方は調理前に摘み取ってしまいます。

ふきのとう

若葉色が美しく広がって可愛らしい植物を見かけたら、フキノトウです。

根っこの少し上あたりをハサミで切り取る形で採取します。

味はほろ苦さが特徴的で、ふき味噌なんかが代表的な料理ですが、僕は天ぷらをおすすめします。

コロモをつけたら、花の方を下にしてゆっくり油に入れる感じにすると、葉がふわりと広がって美しく仕上り見た目が良い上に、葉のサクサク感と花のフワフワ感が同時に楽しめます。

ノビル

細長い茎がモサモサと生えていたらノビル(野蒜)の可能性があります。

根の方が玉のようになっているので、移植ゴテで周囲の土ごとゴソッと掘ると採取しやすいです。

上の画像の通り、地面から上は緑色なのに、根に近くなるに連れて白くなっていて、小さなたまねぎのようです。

天ぷらやおひたしにして食べられます。

わらび

葉が広がっていない状態のものを見つけたら、地面より2,3センチくらいのところで茎を持ち、軽く折る感じで採取します。

折っても筋があって採れないようであれば、食べても筋張ってて美味しくないので辞めたほうが良いでしょう。

葉が広がりかけている状態のものも、恐らく食べると硬いと感じると思うので、辞めたほうが無難です。

食べる前にアク抜き必須で、おひたしや、お味噌汁に使えます。

カンゾウ

広い葉が左右交互に拡がるのが特徴的な植物です。

高さ10cm程度のサイズが食べごろです、小さすぎると食べごたえが物足りなく、大きすぎると硬いと思ってしまうかも知れません。

味は、山野草の割にクセがなく、万人受けする感じで、天ぷらにしてもおひたしにしても、子供から大人まで、年齢層を選ばずに美味しくいただけるでしょう。

ただし、お通じが良くなる成分があるのか、食べ過ぎると排泄物が柔らかくなってしまう人も居るようです。(個人差があるようです)

セイヨウタンポポ

春といえばたんぽぽ。たんぽぽもまるっと食べられます。

日本ではたんぽぽを食べる習慣はなく、スーパーに売られているのも見たことありませんが、海外の一部の国では結構一般的な家庭の味だとか。

サラダやおひたしなど、食べ方のレパートリーは広く、例えば目玉焼きとベーコンとたんぽぽのサラダをパンに挟んだサンドイッチなんかも美味しいです。

偽物に注意!

ただ、一見美味しそうに見えても実は食べられなかったり、最悪、食べると食中毒になってしまうような山野草があるので注意が必要です。

腹痛程度で済めば良いのですが、ひどいショック症状で死に至ることもあるようなので十分注意が必要です。

例えば先にご紹介したノビルですが、付近に良く似た植物がありました。

右がノビルで、左は恐らくタマスダレと思われます。

ノビルはねぎのように、玉の部分から茎の部分まで白い皮が覆っているのに対して、タマスダレは玉の部分から茎が複数分岐しています。

ノビルと間違えてタマスダレを食べてしまい、食中毒にかかった例が事件として報道されたこともありますので、慣れていないうちは図鑑を見たり詳しい人に訊いてみて「似ているけど本当に大丈夫?」と、疑ってかかるくらいがちょうどいいかも知れません。

本日の収穫物

日曜の午後、散歩がてらに取ってきた山野草はこちら。

画像上部のモシャモシャした長いのが「ノビル」、左下の左右に葉が広がっているのが「カンゾウ」、そして右下のが「フキノトウ」です。

ちなみに、子供がノビルと間違えて採ってきてしまったタマスダレも一緒に写していますが、調理前に除外しました。

これらを、それぞれ米粉と米油でカラッと揚げると、時間が経ってもフニャッとならずにカリカリのまま食べられます。

オススメなので商品リンクを貼っておきます。

| 【TVで紹介】米粉 米粉パウダー1番ミドルタイプ 1kg 送料無料 グルテンフリー 国産米使用 薄力粉の代わりに使えます 製菓 料理用に こめこ コメコ 業務用 大容量 小麦粉代用 送料無料 価格:1080円 |

| 米油 こめ油 国産 逸品こめ油 1500g 単品 送料込み 胚芽油 食用油 健康 米ぬか 油 揚げ物 国産 オリザノール ビタミンE TSUNO 築野食品 つの食品 公式 価格:2210円 |

出来上がりがこちらです。

無肥料無農薬で、100%天然素材の、自生した旬の食材なので、栄養抜群(のはず)です。

これを国産の米粉と米油で揚げたので、ここはビール・・ではなく、地元の酒蔵の日本酒と一緒に戴くことにしましょう。

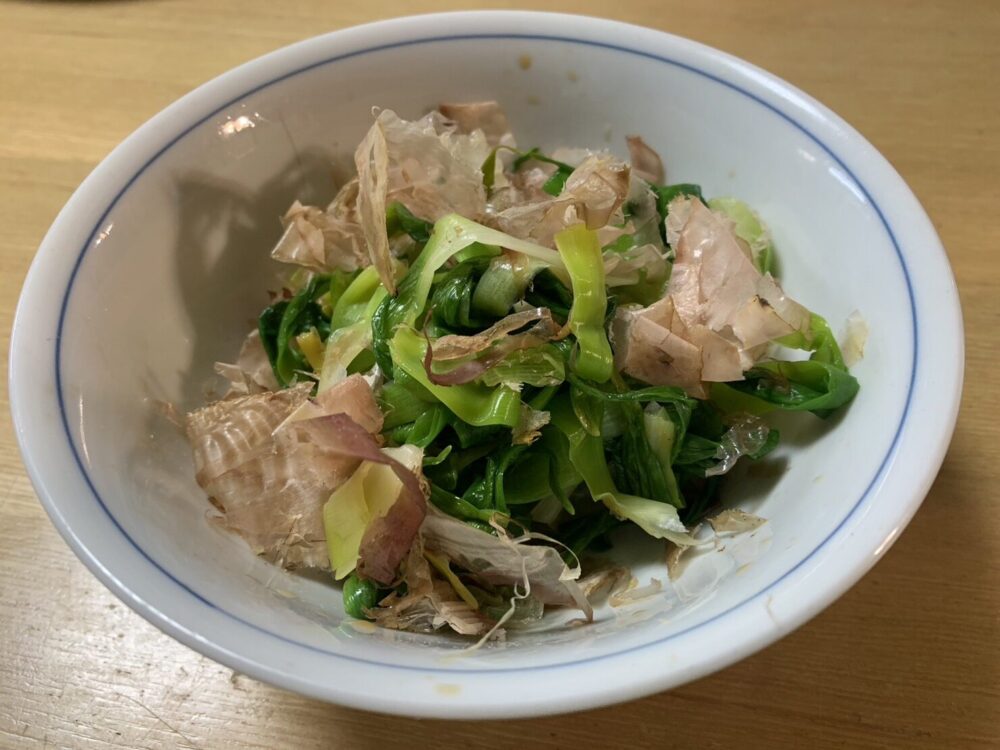

カンゾウは、おひたしも作ってみました。茹でておかかを振って醤油をかけて。

食レポ

表現が拙いですが、食レポしてみます。

飽くまで個人的な感想ですが、味覚を通して山野草と親しんでいただくキッカケになったら幸いです。

フキノトウ

天つゆと塩、どちらで頂いてもフキノトウ本来の味が口いっぱいに広がります。

ただ、やはり独特の苦みがあるので、子供たちは苦手なようでした。

僕は、「この苦みがフキノトウらしくて良い」と満足に食べたものの、一方で「これならどんどん食べたい」とは思えませんでした。

2つくらい食べて大いに満足。欲張らず、普通に食べて腹八分。

それが上品な食の在り方なのかも知れないと教えられた気がします。

ノビル

茎の部分と玉の部分と分けて揚げてみました。

どちらもクセがない味で美味しく頂けましたが、スーパーに売られている野菜の天ぷらという感じではなく、やはりほんのりエグみがあり「野草」の感じは消えていませんでした。

ただ、明らかな苦みがあるフキノトウと違い、あまり好みが分かれなさそうな感じでした。

多少のアクセントもあり、茎も玉も楽しめる味だと思います。

カンゾウ

全体をカラッと揚げてみました。

カンゾウを初めて食べた子供たちの反応としては、「これがタダで食べれるなら、毎日採って食べれば良い」と言っていました。

ノビルのときの「野草」の感じがなく、野菜と同じように食べてしまえた感じでした。

天ぷらもおひたしもクセがなく、無難で満足感もあるので、3つの中では一番取っつきやすい山野草かも知れません。

まとめ

この記事はいかがだったでしょうか?

春になると、美味しい山野草が芽吹き始めます。

山野草の図鑑は沢山売られているので、一冊持って散歩へ出かけてみてはいかがでしょうか?

「似ているけど食べられない」野草もあるので、図鑑の写真と照らし合わせてしっかり確認してみてください。

実際に食べてみて美味しければ、毎年春の楽しみが増えますね。

ただ、山野草は食感や味にそれなりにクセがあるので、食べる前に調理法をよく調べ、アク抜きが必要なものはキチンとアク抜きしてから食べる必要があります。

オーソドックスな食べ方としては、天ぷらやおひたしですが、個人的には天ぷらがオススメです。

繊維が硬かったり、エグみがある植物でも、高温で揚げることで気にならなくなり、贅沢感が味わえるからです。

素材の素の味を味わいたい場合はおひたしもいいでしょう。

その他、いろいろな食べ方を試してみて、独自のレシピを編み出すのも楽しそうですね。

こうして「毎年鉄板の山野草」を確立できれば、物価高騰で食費を節約したい時に役立てられますし、万一の災害・有事の際は、大きな助けとなるはずです。

個人的にはカンゾウが気に入ったので、プランターに移して育ててみようと思います。

肥料も農薬も不要で、プランターに入れて放ったらかしで大きくなるならば、家庭菜園のキッカケになるかも知れないと思ったからです。

お陰で楽しみがまた一つ増えました。

では、この記事をご覧いただきありがとうございました。

僕は田舎で半農半X生活をし、食料や水・エネルギー・お金と心が

満たされた暮らしをしています。

どんな生活を送っているのか?どうすれば、そんな生活ができるのか?

メルマガにてお伝えしておりますので、気になったら登録お願いします。

コメント