もし、「食糧危機が起きる!」と慌てふためいている人がいたら、あなたはどう思うでしょうか?

中には鼻で笑ってしまう人も居るでしょうが、日本では東日本大震災時に食糧不足に陥りました。

この記事では食糧危機が起こり得る要素をならべて、客観的に評価してみます。

食糧危機とは?

「食糧危機」とはどういうものでしょうか?

好きなものを好きなだけ買えず、例えば「キャベツは1人1玉まで」という制限がついた時点なのか。

それとも、絶対的に食料が不足して、餓死者が出た時点なのか。

定義によってずいぶん深刻度が違いますので、ここはコトバンクから引用しましょう。

同種類の動物群が手に入れることのできる食物が,その動物群総体を生存させるのに必要な量を満たさないほどに減少した状態を食糧危機という。

引用:https://kotobank.jp/word/%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E5%8D%B1%E6%A9%9F-173348

ということで、人間全員が必要なカロリー摂取量(需要)に対して、十分な食料の供給ができなくなることを「食糧危機」と言うことにしましょう。

日本で食糧危機が発生し得る3つの要素

本記事を執筆するにあたり色々調べた結果、我が国日本において食糧危機が発生する要素はいくつもあることが分かりました。

そのうち、深刻だと思われる要素を3つ挙げてみようと思います。

食料自給率の低下

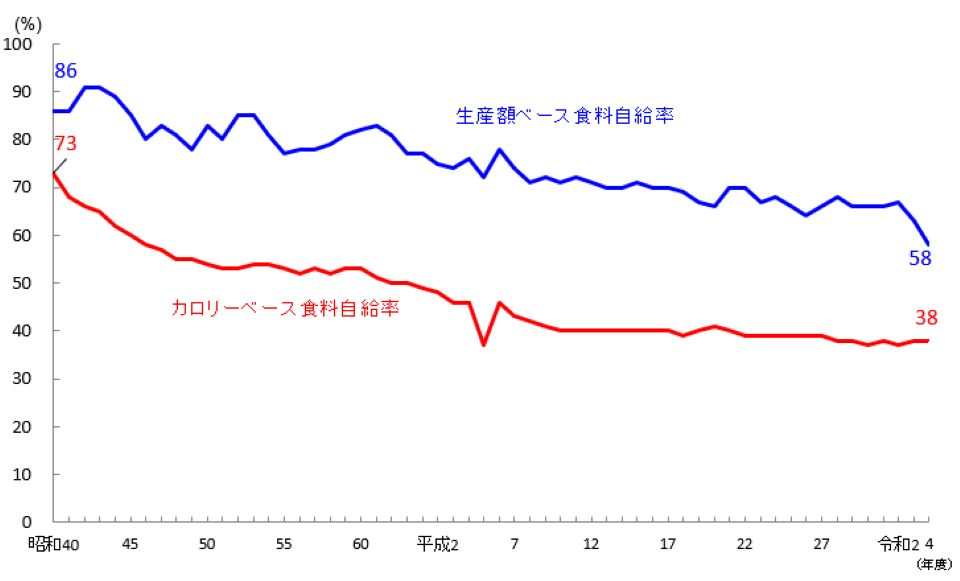

日本の食料自給率は、生産額ベースで58%、カロリーベースで38%です。

つまり、日本人全員の必要カロリー数を満たすためには、国産の食物ではまかないきれず、約6割は海外から輸入する必要があるということです。

引用:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html

カロリーベースで73%の自給率を誇っていた昭和40年頃と比べ、約半分になっています。

日本全部を考えると、食料自給率100%以上にするのが一番良いのですが、今の水準を維持したうえで海外からの安全な食料を確保できるような食料安全保障が担保された外交政策が必要だと考えられます。

耕作放棄地の増大と農業従事者の減少

食糧危機を防ぐためには、食料自給率を向上もしくは維持する必要があります。

ところが、各種データを見てみると、農業については見通しの良くないデータが、農水省より公表されています。

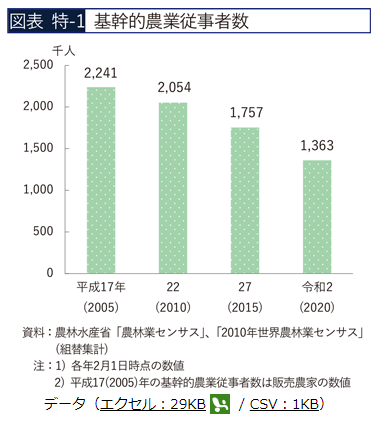

一つは農業従事者数の推移ですが、2005年の約220万人に対して2020年は約140万人と、たった15年で3割以上減ってしまっています。

引用:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html

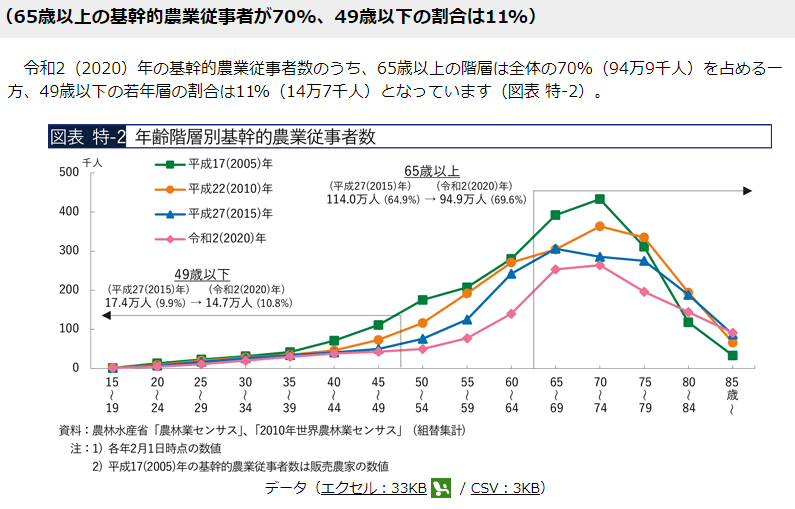

しかも、農業従事者の70%は高齢者なので、年々、この傾向が加速していくことが考えられます。

引用:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html

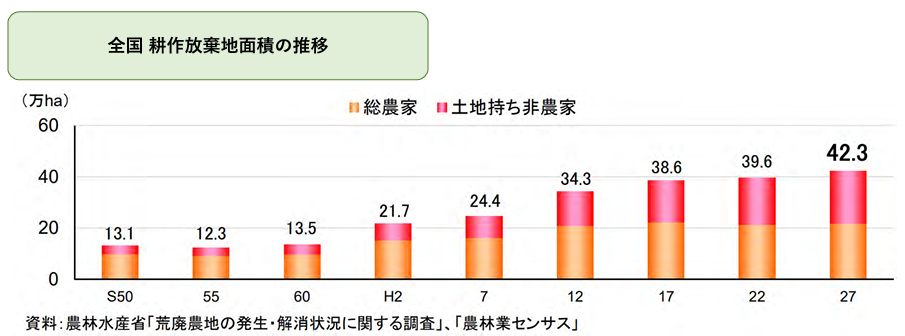

AIなどのITを駆使して、自動化や大規模化が進んでおり、農業従事者は少なくても、耕作地は維持されている可能性が考えられましたが、残念ながら耕作放棄地も順調な右肩上がりです。

引用:https://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_R2/ippan/attach/pdf/R2_ippan-14.pdf

耕作面積が減っているわけですから、農業による食料自給は、今後悪化していく傾向にあります。

日本の国際的プレゼンスの低下

食料自給率が低下しても、海外からの輸入で賄えれば食糧危機は起こりません。

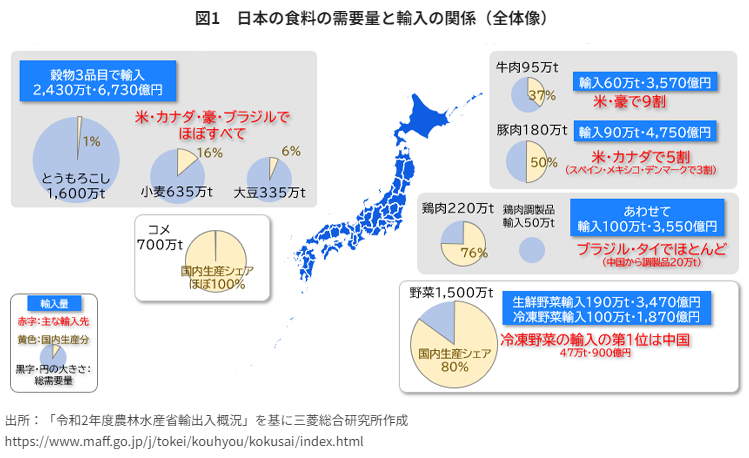

ちなみに、輸入量の内訳は以下のようになっています。

引用:https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20230302.html

小麦や大豆、とうもろこしなどの穀物、牛や豚、鶏などのお肉。

これらは、殆どアメリカ・カナダ・オーストラリアとブラジルから輸入しているようです。

(鶏肉については、タイという国名が挙がっていますね)

こういった国々から輸入して、日本の台所は回っています。

餓えて倒れる人が出ているといったことは聞きません。

しかし、はたして、今後の世界情勢でこれがいつまでも通用するでしょうか?

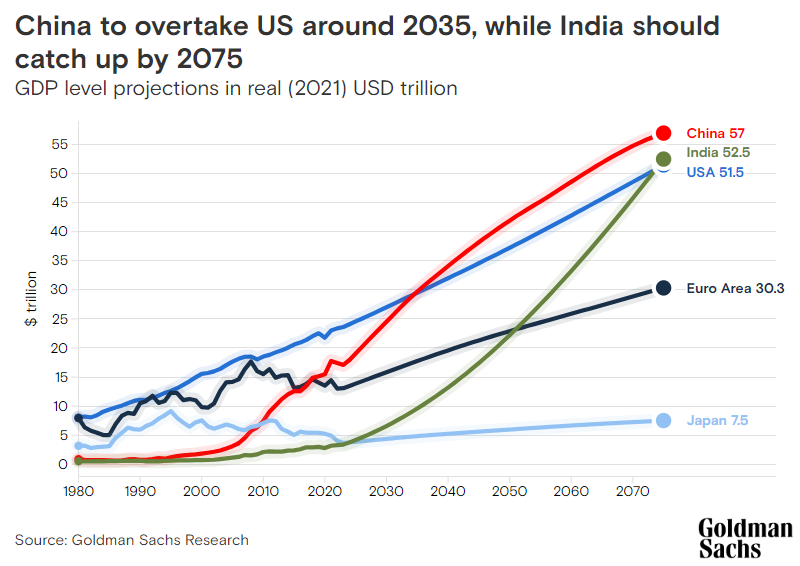

GDPの推移予測を見てみましょう。

引用:https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/the-global-economy-in-2075-growth-slows-as-asia-rises.html

GDPは経済力の指標として良く用いられますが、これがそのまま国力と考えると的外れになる可能性があります。

GDPが低くても資源が豊富な国は、やはり国際的な影響力を持っていますからね。

また、高齢者より若年者の人口が多い国の方が盛り上がっていく可能性が高いです。

しかし日本は、豊富な資源が売りの国でもなく、若年者より高齢者が多い国なので、GDPの推移がそのまま国際的な影響力と考えても、決して乱暴ではないでしょう・。

そんなGDPですが、2024年に入り、世界3位の座をドイツに空け渡しました。

間もなく近々インドにも抜かれるというのが、ゴールドマン・サックスの予測です。

そうなると、「輸出先を日本以外の別の国にしたほうが儲かる」と判断されたら、食料は今まで通り入ってくるか疑問です。

または、大干ばつや不作に見舞われた場合、当然自国を優先しますから、日本へ輸出する分が危うくなります。

技術革新による食糧危機対策3つ

日々、様々な技術が進歩していますが、食糧危機対策のための技術も進歩しています。

前から研究されていてもなかなか実用化されない技術もありますし、2,3年前に理論が提唱されてからものすごいスピードで進歩する技術もあり、どんな技術が問題解決になるかは、今のところわかりませんが、ここでは3つ挙げたいと思います。

昆虫食

1つは昆虫食が挙げられます。

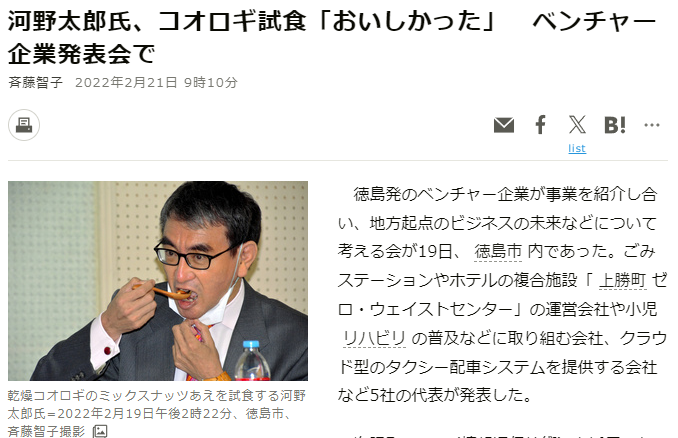

これは、政治家の河野太郎氏も公然と肯定的な発言をしています。

引用:https://www.asahi.com/articles/ASQ2N6TSCQ2MPTLC00X.html

徳島でも、学校給食で使われているようですね。

引用:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC24BFE0U2A121C2000000/

政治や行政は、こういった動きで、来る食糧危機に備えようとしているように見えますが、あなたはこの動きをどう思われるでしょうか?

もし多くの方が河野氏のように肯定的に捉えていれば、もっと普及したり、様々な企業が名乗りを挙げそうに思いますが、実際はそうなっていないようです。

引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/76328eac2dc982bdb891291d81c6e135681711eb

食用コオロギの会社が2億円以上の負債を抱えて倒産しました。

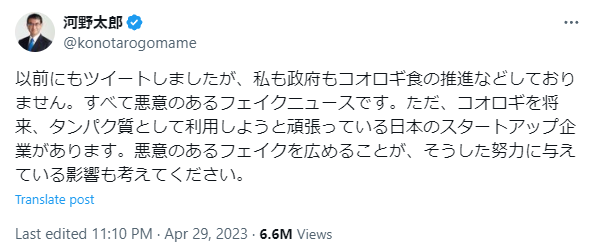

これを受けて・・というわけではありませんが、かつて、コオロギに対して肯定的な発言をしていた河野氏は、以下のような発言をXにポストしています。

引用:https://twitter.com/konotarogomame/status/1652314372038086656

ご自身も政府も「コオロギ食の推進をしていない」としながらも、コオロギ食実現に向けて頑張っている人の努力を応援したいかのような姿勢はキープしているように思えます。

順風満帆か混迷状態かどちらなのか、抱く印象は人それぞれだと思いますが、コオロギが安価に殖やせて、大勢が納得する形で安全性が立証され、それを国民が受け入れられれば、食料自給率は爆上がりすることになるでしょう。

その日がいつになるのか、どれほどの人が待ち望んでいるかは知るよしもありません。

培養肉

牛、豚、鶏、各肉の種細胞と言われる細胞を培養して増やすことで作った肉です。

まだまだ研究途上のようですが、細胞分裂を促して肉を作る方法が確立し、従来の方法より低コストで実現出来るのであれば、食卓に培養肉が並ぶ日は来るかも知れません。

技術的に超えなければならない壁はまだまだあるようですが、これを長く食べ続けて本当に安全なのか?という「安全性」についてはまだまだ議論が必要なようです。

関連記事を以下に示します。

スマート農業

先述の通り農業の担い手が不足しています。

これを解決する方法が、AIやロボティクスなどの分野で研究されています。

ドローンによる農薬散布や、IoTセンサーから収集したデータを解析して予測、ロボットによる収穫などで、無駄のない効率的な農業をしようという試みです。

うまく行けば、人間が手をかけなくても、最適なタイミング・方法で農作物へのケアが実現できそうです。

一方で、当然のことですが莫大なコストが掛かりますから、このコストをペイできるような作物の生産は難しいでしょう。

通年作付けできない「普段は食べられない季節の味覚」の入手が難しくなってしまったり、商店街からAmazonへ消費が移ってしまったように、農業の分野も巨大テック企業が牽引するような未来が来てしまう可能性もあります。

その巨大テック企業は日本の企業かどうか?

海外の企業であれば、日本の台所事情はどうなるのか?

個人的には考えるべきテーマだと思います。

個人で出来る食糧危機対策3つ

日本の自給率が38%でも、自分の家の自給率が100%を超えていれば何の問題もありません。

自分の腹が満たせればよいだけなので、テクノロジー研究も、莫大な投資も必要ありません。

食糧危機への対策は、国や企業に頼るよりも個人で解決策を持つのが一番手っ取り早いかも知れませんね。

ということで、個人で出来る食糧危機対策を3つ挙げます。

農業・家庭菜園

もし、スーパーに行くことなく自分の畑で収穫した作物だけで生活できているなら、食糧危機が起きても慌てることはありません。

ただし、作物を生育するために必要な肥料や農薬などの資材が、常に安定的に確保出来ることが前提となります。

もし、種や肥料が入荷しないがために、予想通りの収量が確保できない場合は、食糧危機に巻き込まれる可能性があります。

となると、理想は無肥料・無農薬の自然栽培となりますが、安定的な収量を見込むことは難しいです。

色々と考えることはありますが、とりあえずプランター栽培など、小さくても出来ることから始めて、徐々に理想の形に近づけていけば良いのではないかと思います。

魚釣り

海が近ければ海釣り、川が近ければ渓流釣りができれば、食料自給率を上げる事ができます。

釣りたい魚によっては餌を選ぶ必要があると思いますが、その餌についても調達方法を知っていると完璧ですね。

魚釣りを始めるために、それほど大きな投資は必要ありません。

最低限の装備を揃え、釣果よりも楽しむこと重視で、釣りに出かけてみると、意外と釣り名人担ってしまうかも知れませんね。

そうなれば、いざという時に釣り名人の腕が鳴ることになるでしょう。

家庭畜産

鶏からは卵を戴けますし、山羊からはお乳を戴けます。

いずれも雑草を食料にして飼育できますし、排泄物は肥料として使えますから、農業との相性は抜群でしょう。

ペット同様に愛情を以て接し、共生していくつもりで飼育する必要があるでしょう。

卵やお乳をいただける感謝を形にしながら生活を共にすれば、かけがえのない家族のように思えてきて、心も満たされるかも知れません。

まとめ

いかがだったでしょうか?

日本は少量自給率が低下傾向にあり、輸入頼みであるという現実をお伝えしたうえで、頼みの綱の輸入も、今後安泰かどうか?という疑問も投げかけさせていただきました。

今後、こういった問題を解決するためのテクノロジーは出てくるかも知れませんが、大事なのは、すべての人が安全安心で健康な食生活を続けられるようになることだと思います。

ただ、食料は政治や行政、つまり他人頼みでしか得られないものではありません。

自力で獲得する手段はいくつもあります。

各々が少しずつ意識して食料を得るスキルを磨いたり、農家や漁師、畜産農家などと繋がりを持てば、食料事情が今より良くなると思います。

僕は、田畑がある家に引っ越し、農業・畜産・川漁を出来る環境に身を置いています。

ここからお伝え出来ることを日々探し、あるいは実践し、これからもお届けしていきたいと思います。

では。

僕は田舎で半農半X生活をし、食料や水・エネルギー・お金と心が

満たされた暮らしをしています。

どんな生活を送っているのか?どうすれば、そんな生活ができるのか?

メルマガにてお伝えしておりますので、気になったら登録お願いします。

コメント